Saltati Europei di calcio e Giochi olimpici, qualunque cosa ci sia stata prima o dopo, “The Last Dance” resterà la principale esperienza collettiva di sport del 2020. Ha infatti appassionato sia il colto, magari anche solo per il gusto di cercare errori e omissioni, sia l’inclita, magari anche solo per soddisfare la curiosità su questo Michael Jordan di cui aveva sempre sentito parlare ma raramente visto giocare. Molti dicono “Il migliore documentario sportivo di sempre”, che è un po’ come la storia del “più grande di sempre” in ogni sport. Non ha senso e non lo si può dire ora. E’ probabile, però, che sia stata un’esperienza irripetibile, questo sì.

La chiave

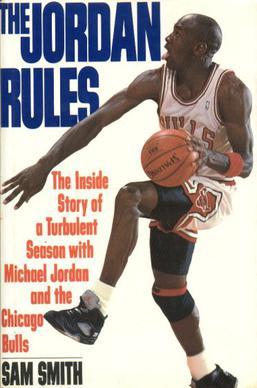

…oltre al grandissimo lavoro che c’è dietro (basta fare la lista dei personaggi intervistati) è soprattutto la congiuntura temporale. Non tanto perché il virus ha fermato lo sport. Nel week-end in cui è ripartito il grande calcio con la Bundesliga, si parlava più di Steve Kerr che di Erling Håland. Primo punto: i 22 anni di distanza con i fatti hanno permesso di approfondire tematiche che all’epoca sarebbero state inaffrontabili. Per capirci, se Jordan fosse stato ancora in attività (è tornato, con i Washington Wizards, a 40 anni), se Jerry Krause fosse stato vivo, se Phil Jackson fosse stato ai Lakers, sarebbe stata un’altra storia. La maggior parte dei fatti, in ogni caso, dai colpi di testa di Rodman al gioco d’azzardo di Jordan, dalla pizza tossica alle “Jordan rules”, erano già note.

Il tempo

Alcune cose forse erano state dimenticate da una generazione intera, altre forse non erano mai state conosciute, ma anche qui conta il fattore tempo. Ai tempi, uscirono libri in materia. Due, soprattutto, negli USA, uno in Italia. Ma ai tempi non c’erano i social network e internet non era così diffuso. Fattori che oggi avrebbero “fissato” nella memoria e nella narrazione gli eventi e anche i retroscena in un modo totalmente diverso. Chissà come avrebbero usato i social Scott Burrell o Dennis Rodman, modificando quindi la percezione e i ricordi. Chissà quanti “haters” avrebbe avuto Jordan. Chissà come avremmo vissuto i mesi tra la fine del campionato e il suo ritiro, annunciato solo il 13 gennaio 1999, perché la NBA era ferma a causa del lock-out e iniziò solo a febbraio 1999. Ha aspettatto fino all’ultimo, perché “I can’t accept no trying” a forse ha sperato fino all’ultimo di poterci riprovare. Lo dice anche nel finale di “The Last Dance”. Chissà se nel 2040 uscisse un documentario sui Golden State Warriors che cosa si potrebbe aggiungere, per esempio, alla vicenda della squalifica di Draymond Green nelle finali del 2016. Forse l’unico punto in comune con “The Last Dance” sarebbe la presenza di Steve Kerr.

La troupe

Alla fine il documentario riporta alla mente tante cose, le approfondisce, ma il principale valore aggiunto sta nelle immagini girate dalla troupe a contatto con la squadra in ogni momento. Karl Malone che sale sul pullman per rendere merito a Jordan (Chissà se ha mai detto “Salutami tua moglie” a Kobe Bryant, quando erano compagni di squadra…), Rodman fatto uscire da una porta secondaria, le battute negli spogliatoi aggiungono alla storia un valore incommensurabile. Sono cose che oggi già si fanno, è vero. Però, ad esempio, “Fight, till the end”, prodotto dal Manchester City, esce subito dopo la stagione che racconta, non vent’anni dopo. Già “Being Serena” è diverso, ma perché è fatto apposta per concentrarsi su un aspetto marginale rispetto all’agonismo, cioè il percorso per tornare in campo dopo la gravidanza di Serena Williams.

L’arte degli incontri

La congiuntura temporale, insomma, è decisiva. E rende irripetibile l’esperienza di “The Last Dance”, perché così l’abbiamo vissuta, come un’esperienza, non come la visione di un documentario. In fin dei conti, è anche giusto che sia così, perché c’è anche il rischio che sia irripetibile una squadra come i Chicago Bulls degli anni 90. E non solo per il fattore tempo, che pure conta. Basta guardare i punteggi delle finali, raramente oltre i cento punti. Era un basket adulto, si difendeva da professionisti. Il punto è che, se la vita è l’arte degli incontri, i Chicago Bulls sono stati l’incontro perfetto nel momento perfetto. Dove ognuno, in campo e fuori, togliendo qualcosa a se stesso, ha dato qualcosa di fondamentale alla squadra, uscendone con qualcosa in più, non solo per i titoli vinti.

“The Last Dance” è un insegnamento. Ma non insegna come fare per replicare i Chicago Bulls. Una tale perfezione che origina da una somma di imperfezioni non è replicabile. Insegna soprattutto quanto è difficile. E dovrebbe insegnarlo sia a chi fa sport sia a chi, troppe volte superficialmente, lo racconta.

Il rito

Pensiamo al rito finale di Phil Jackson, che raduna la squadra e chiede a tutti di scrivere su un foglietto un pensiero su cosa ha significato per lui far parte di quella squadra, con la garanzia che poi i foglietti saranno bruciati tutti insieme. Da “The Last Dance” esce, ad esempio, lo racconta Steve Kerr, che Jordan ha tirato fuori in quel momento un’umanità mai vista prima. S’era intuito, perché nell’episodio 7 quasi si commuove, dopo aver parlato del suo rapporto con i compagni di squadra e di come li trattava per farli migliorare. Perché, in fondo, “Non ho mai chiesto a nessuno di fare qualcosa che non facessi io per primo”.

Ecco, quei foglietti me li sono immaginati più o meno così.

“Non ce l’avevo con voi. Ce l’avevo con me stesso, perché avevo bisogno di voi. Ho voluto portarvi a un livello tale per cui oggi, che so di potermi fidare di voi, non vi tratterei allo stesso modo” (Michael Jordan)

“So che valgo di più, ma fuori di qui non avrei mai avuto di più. Se mi avete parlato dietro quando non volevo giocare, ora che vado via guardatemi la schiena” (Scottie Pippen)

“Ho visto cose che voi americani non potreste immaginarvi. Ma non avrei mai immaginato di vedere le cose che ho visto con voi” (Toni Kukoc)

“Tra vent’anni avrò cambiato numero e sarà troppo costoso mandare una troupe in Australia. Ma ricordatevi del vostro lungo titolare, io mi ricorderò di voi” (Luc Longley)

“So che non vi scorderete di me. Se lo farà qualcun altro, comunque mi ricorderò di ciò che ho imparato da voi” (Ron Harper)

“Siete stati così intelligenti da capire un matto” (Dennis Rodman)

“Sono troppo buono, non odiatemi” (Scott Burrell)

“Vi porto i saluti di John Paxson” (Steve Kerr)

“Non dimenticatevi del mio tiro da tre e di Brian Williams” (Jud Buechler)

“Il legno che non si rompe, si lascia torturare ma non confessa” (Bill Wellington)

“Ciao” (David Vaughn, Randy Brown, Rusty LaRue, Dickey SImpkins, Keith Booth, Jason Caffey, Joe Kleine)

“Grazie” (Phil Jackson)

“Non piangete per me, sono già morto” (Jerry Krause)